A quelques mois des élections municipales et communautaires, nous détaillons pour vous le bilan écologique du mandat qui s’achève. Pendant six ans, Bizi! a suivi et accompagné 56 communes et l’agglomération pour qu’elles réalisent le Pacte de métamorphose écologique du Pays Basque contenant 7 thématiques : mobilités, maitrise de l’énergie dans les bâtiments, production d’énergie renouvelable, agriculture et alimentation, monnaie locale, déchets et économie circulaire, mise en place du Plan Climat. L’heure est au bilan : où en est-on ?

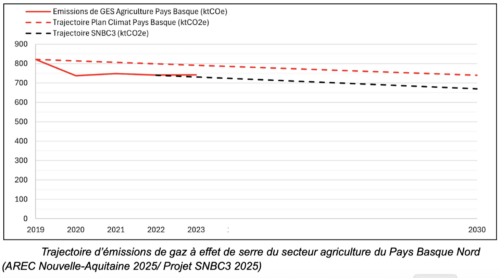

Cette semaine, nous faisons le point sur l’alimentation et l’agriculture, responsable de 19% des émissions brutes de CO2 en France : quelles sont les tendances ? quels sont les grands enjeux ? comment se situe le Pays Basque à l’issue de ce mandat 2020-2026 ? que doit-on arrêter et quels sont les exemples à généraliser ?

Le texte suivant est issu du rapport Des petits pas, loin des promesses et de l’urgence – État de la métamorphose écologique au Pays Basque, à retrouver en intégralité sur le site pacte2026.bizimugi.eu. Vous y trouverez également les résultats détaillés commune par commune.

Les tendances et objectifs hexagonaux

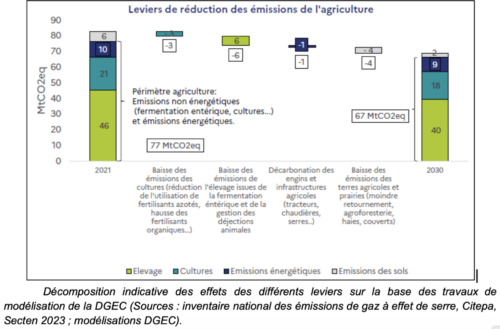

Les émissions du secteur de l’agriculture sont de 74 MtCO2 en 2022, ce qui représente 19 % des émissions brutes de la France, dont 59 % des émissions liées à l’élevage, 26 % liées aux cultures et 14 % liées à la combustion dans les engins, moteurs et chaudières des secteurs (Citepa, Secten 2024). En parallèle, le secteur peut séquestrer du carbone dans les sols (notamment les prairies permanentes) et des systèmes agroforestiers ou en déstocker.

Les émissions du secteur sont en décrue lente depuis le début des années 2000, sous l’effet conjugué de la baisse du cheptel et d’une baisse de la consommation d’engrais minéraux. Les émissions de l’agriculture sont pour la plupart inhérentes au processus même de production.

Le secteur agricole fait face à de nombreux défis dans le cadre de la transition écologique : assurer la souveraineté alimentaire du pays à long terme tout en s’adaptant au changement climatique et en diminuant les émissions de GES, faire des sols agricoles un puits net de carbone, alors qu’ils sont aujourd’hui une source, préserver la biodiversité et l’eau et produire des énergies et matériaux biosourcés pour la décarbonation de l’économie française.

La transition écologique de l’agriculture est également liée à des enjeux socio-économiques tels que le renouvellement des paysan·nes et le maintien de leurs revenus.

L’atténuation du changement climatique en agriculture n’est pas traitée isolément, mais en cohérence avec une diversité d’enjeux interdépendants. Les enjeux d’atténuation se traduiront par une application à large échelle des principes d’une agriculture agroécologique moins émettrice de GES (tels que le développement de systèmes de polycultures élevage, avec un renforcement de l’autonomie protéique et un retour à l’herbe, l’allongement des rotations et l’introduction de davantage de légumineuses pour réduire le recours aux engrais, etc.) et favorisant le stockage de carbone dans les sols, via des pratiques permettant de préserver et d’augmenter leur teneur en matière organique (augmentation de la couverture des sols via la mise en place de cultures intermédiaires par exemple, etc.).

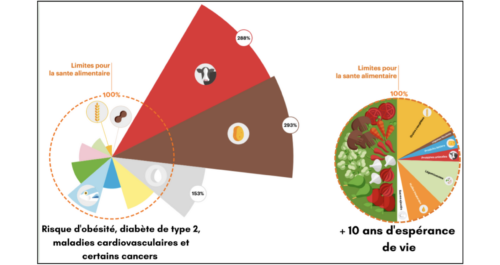

Afin de construire un système alimentaire durable et résilient, et d’éviter les éventuelles fuites de carbone, la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas Carbone 3 (SNBC 3) prévoit une évolution progressive vers des régimes alimentaires conformes aux repères nutritionnels du Programme National Nutrition Santé (PNNS), associée à une consommation plus importante de fruits et légumes frais, de légumineuses et de céréales complètes, et à une consommation globale moindre de protéines animales au profit d’autres sources de protéines, notamment en réduisant la surconsommation.

(Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet “Alimentation Planète Santé”

Dans ses recommandations42 pour le prochain PNNS, prévu pour la période 2025-2030, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) rappelle que « la nécessité de se réorienter vers des régimes à forte prédominance végétale (ou végétalisés) pour la santé à long terme et l’environnement, en particulier dans les pays à revenus élevés comme la France, est désormais bien documentée par la communauté scientifique. »Alors que la consommation de viande continue d’augmenter43, le rapport rappelle que les régimes végétalisés, riches en fibres, légumes, légumineuses et fruits à coque, sont associés à une réduction des risques de maladies chroniques. Sur le plan écologique, ils réduisent la pression sur les ressources (eau, sol, énergie) et limitent les émissions de gaz à effet de serre. Le HCSP plaide pour un accompagnement des citoyens vers ces régimes via une information accessible, des incitations publiques et une transformation de l’offre.

42 Haut Conseil de la santé publique. (2025). Recommandations pour l’élaboration du 5e programme national nutrition santé

43 Agreste. (2025). En 2024, la consommation de viande de volailles rattrape celle de viande de porc.

Un système alimentaire coûteux pour la société et la Terre

8 millions de Français·es se trouvent en situation d’insécurité alimentaire. Au moins 2 millions de personnes sont obligées de recourir à l’aide alimentaire pour se nourrir. Le nombre de diabétiques a augmenté de 160 % en 20 ans. 18 % des agriculteurs et agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté, au sein d’une profession qui connaît le plus fort taux de suicide en France. En 15 ans, 30 % des oiseaux des champs ont disparu et 437 captages d’eau potable ont été abandonnés en raison des nitrates et des pesticides entre 2010 et 2021. Tous ces faits montrent que notre système alimentaire actuel provoque des injustices sociales béantes et des impacts écologiques dramatiques.

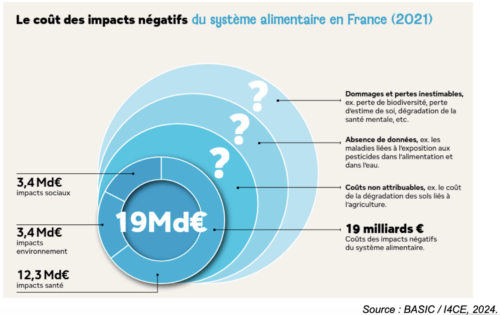

En 2021, les pouvoirs publics ont dépensé au moins 19 milliards d’euros45 pour réparer et compenser ces impacts négatifs, met en évidence l’étude « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? »46. 3,4 milliards pour réparer les dégradations écologiques, un montant faible au regard de l’ampleur des atteintes à l’environnement (climat, biodiversité, déchets, etc.)47. 3,4 milliards de coût des impacts sociaux pour compenser la faiblesse des rémunérations dans le secteur agricole et tout au long de la chaîne. Et 12,3 milliards en réponse à des maladies causées par notre système alimentaire (obésité et diabète en particulier).

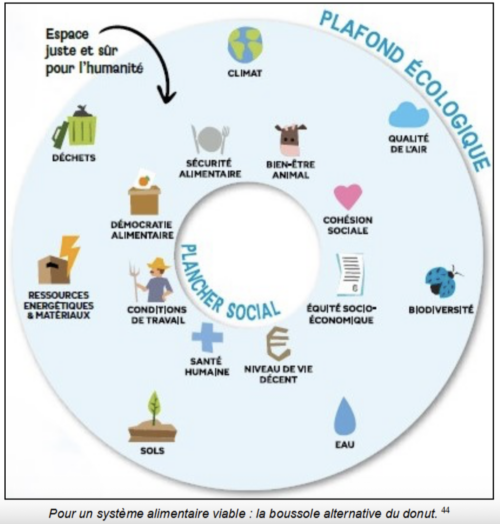

44 La « théorie du donut » a été élaborée par l’économiste britannique Kate Raworth. Elle est fondée sur les travaux académiques qui ont mis en lumière les limites écologiques de la planète et constituent un « plafond » à ne pas dépasser pour préserver les écosystèmes et la vie sur Terre. Kate Raworth a ajouté à ce cadre un « plancher » de justice sociale qui matérialise les limites socio-économiques qui découlent des droits humains et des besoins essentiels attachés à chaque personne pour assurer son épanouissement.

45 Contrairement à d’autres approches, les auteurs de cette étude estiment que tout n’est pas quantifiable, que certains dommages sont inestimables, comme la perte d’estime de soi ou la dégradation de la biodiversité.

46 publiée par le Secours catholique-Caritas France, le réseau Civam, Solidarité paysans et la Fédération française des diabétiques, en s’appuyant sur les travaux de recherche du Basic. L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? (2024)

Et la tendance est en forte hausse, au point que l’Organisation mondiale de la santé parle désormais d’épidémie pour l’obésité. Celle-ci est pourtant fortement encouragée : une grande partie des plus de 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication du secteur agroalimentaire, en 2023, nous oriente sur des produits trop gras, trop sucrés ou salés. 5,5 milliards, c’est plus de 1 000 fois le budget de communication du programme national Nutrition Santé, qui finance des campagnes de sensibilisation comme le célèbre « 5 fruits et légumes par jour ».

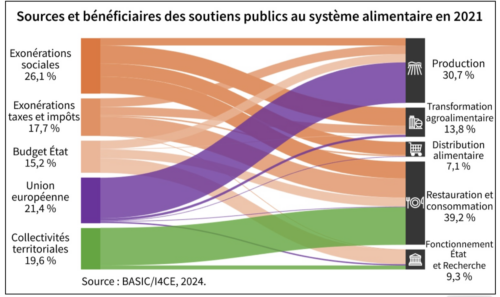

Dans le même temps, 48 milliards d’euros ont été dépensés en soutiens publics aux acteurs du système alimentaire, par le biais de subventions, d’achats directs et d’exonérations fiscales ou sociales. Plus de 80 % de ces soutiens bénéficient à des acteurs pris dans une logique de course aux volumes, qui va de pair avec la standardisation des matières premières agricoles et une pression sur les prix payés aux agriculteurs, favorisant les effets délétères cités plus haut.

47 Deux dépenses n’ont pas pu être chiffrées, faute de données disponibles : le coût de la dégradation des sols et celui lié à l’usage massif de ressources non renouvelables.

Selon les conclusions de l’étude, ces soutiens publics peuvent être repensés pour orienter différemment le système alimentaire et le rendre plus juste et durable.

Les collectivités territoriales reversent presque autant d’argent pour le système alimentaire français que l’Union européenne avec la Politique agricole commune (PAC). L’essentiel des soutiens au système alimentaire versés par les collectivités territoriales vont à la restauration collective. Cependant, ces sommes ne bénéficient pas nécessairement aux modes de production les plus vertueux, comme le montrent les chiffres de suivi de la loi Egalim48. Les solutions proposées dans le scénario Afterres205049 peuvent participer à diminuer ces « coûts cachés » :

- Les pratiques agroécologiques rendent des services environnementaux, permettent une meilleure adaptation au changement climatique et diminuent l’impact de l’agriculture sur l’environnement.

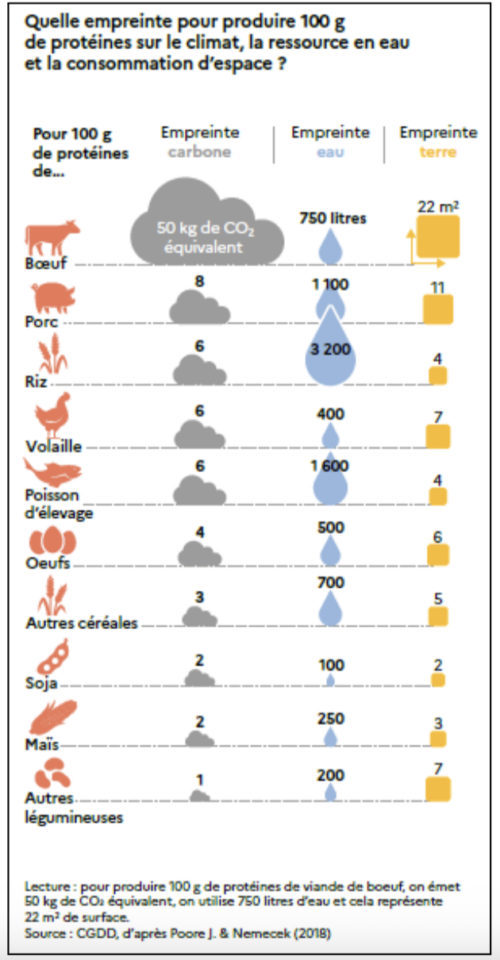

- La végétalisation et diversification de notre assiette réduisent de nombreuses externalités négatives à la fois sur la santé et les écosystèmes. L’empreinte environnementale de notre alimentation est principalement due aux produits d’origine animale. Sur les 1 600 kg de CO2eq émis par an et 4 000 m² de surfaces agricoles mobilisées pour nourrir un adulte en France, la viande, le lait, les œufs, en représentent plus de 80 %. Avec le scénario Afterres, la consommation de protéines animales diminuerait de 40 %, et la part des protéines végétales passerait de 36 % à 50 %.

- La diminution des surconsommations, des pertes et du gaspillage, entraîne un meilleur respect des recommandations nutritionnelles de santé et bien sûr une diminution considérable des coûts, liés aux transports et à la gestion des déchets par exemple.

48 AMF. (2024). Enquête. La restauration scolaire : Des communes volontaires malgré les difficultés persistantes

49 Afterres. (2024). Alimentation et coûts cachés

Bilan de mandat : Une alimentation plus diversifiée, des terres toujours menacées au Pays Basque

Les engagements du Pacte 2020

Agir pour une agriculture et une alimentation bio et locale.

“Mettre en œuvre une stratégie agricole et alimentaire avec un objectif de 100 % d’alimentation paysanne sans intrant chimique, bio et locale, au niveau des structures communales et communautaires. Agir dans les cantines de la collectivité avec des menus bio, locaux et une option végétarienne (crèche, école, EHPAD, etc). Faciliter la distribution d’une alimentation « bonne pour le climat » (magasin de producteurs, AMAP, épicerie coopérative…). Sanctuariser les réserves foncières de terres cultivables pour viser une souveraineté alimentaire.”

Le territoire n’est pas sur une trajectoire de Zéro Artificialisation Nette

Avec 37 % des émissions de gaz à effet de serre, une part près de deux fois plus importante qu’à l’échelle française, l’activité agricole est le 2ème poste d’émissions du territoire, du fait de la prédominance de l’élevage (la rumination des animaux émettant beaucoup de méthane).

Si, avec 20 ktéq/CO2/an, les prairies ne captent annuellement que 3 % des émissions de GES de l’élevage50 (l’essentiel des flux étant captés par la biomasse forestière51), les sols et litières du territoire – en particulier ceux des prairies et des forêts – stockent des dizaines de milliers de ktéq/CO2 carbone du territoire. Une très faible variation, lors des changements d’usage des sols, peut potentiellement entraîner d’importantes émissions annuelles. Selon l’étude commandée par le SCoT, les changements ayant entraîné le plus d’émissions de GES par ha au Pays Basque entre 2015 et 2020, ont été le passage de prairies à des zones urbanisées non végétalisées ainsi que celui de zones urbanisées avec végétation basse à des zones urbanisées non végétalisées52.

50 CERESCO.(2025). Rapport de diagnostic préalable, mise en évidence des évolutions tendancielles du système agricoles et alimentaire des territoires concernés, enjeux associés, p109

51 SCoT & Pays Basque Seignanx. (2025). Annexes 1.1.2 État initial de l’environnement, p 494

52 SCoT & Pays Basque Seignanx. (2025). Annexes 1.1.2 État initial de l’environnement, p 490

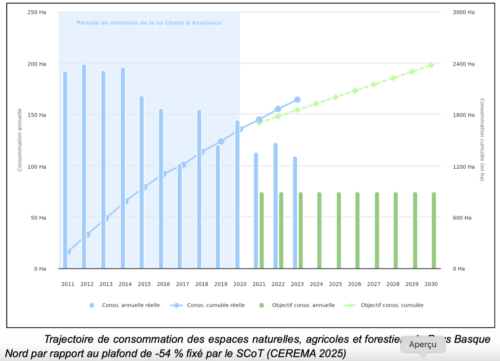

Selon l’Observatoire de l’artificialisation, 345 ha d’espaces agricoles, naturels et forestiers ont été consommés entre 2021 et 2023 en Iparralde, 115 ha/an. Un rythme plus sobre que les 162,6 ha/an de 2011 à 2020 mais encore beaucoup trop consommateur par rapport au plafond de -54 % fixé par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), soit 74,8 ha/an. Près de la moitié (46 %) du plafond de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, fixé par le SCoT pour la décennie 2021-2030, a été consommé en seulement 3 ans !

Le cas de Cambo-les-bains, qui, avec le projet de bétonisation de Marienia, viole de façon répétée ses engagements à sanctuariser les terres cultivables, est symbolique de la situation. En 2014, la liste conduite par M Vincent Bru avait librement signé l’engagement d’Économiser l’espace et notamment à ce que : “dans le cadre d’une révision du document d’urbanisme communal, notre liste s’engage à donner la priorité au renouvellement urbain, à ne pas artificialiser davantage d’espaces naturels et agricoles et à utiliser au besoin le Droit de Préemption Urbain (en sollicitant si nécessaire l’EPFL)”. La commune va même jusqu’à ajouter en commentaire de son engagement que “les propriété agricoles ne peuvent plus être ouvertes à urbanisation même si cela concerne un enfant de la famille et ce afin d’éviter la transformation progressives des Terres agricoles en habitat et finir à termes par une disparition de l’activité agricole.” L’équipe municipale fera pourtant exactement l’inverse en modifiant le PLU pour rendre constructible les terres fertiles de Marienia. En 2020, l’équipe sortante menée par M Christian Devèze, réitère son engagement à “Sanctuariser les réserves foncières de terres cultivables pour viser une souveraineté alimentaire.” Élu maire, Christian Devèze piétine à nouveau le respect de la parole donnée en signant un permis de construire pour ces mêmes terres. Ce projet avance pour l’instant avec la complicité de la CAPB, qui a adopté le PLU kanboar en 2019 rendant le terrain agricole constructible, et qui n’a activé son droit de préemption ni lors de la déclaration d’intention d’aliéner de juillet 2021, ni celle de juillet 2025. Et ce, malgré les demandes répétées du collectif regroupant Lurzaindia, le syndicat ELB, le Cade, Ostia et Nahi Dugun Herria. Il s’agit d’une situation plus générale : la moitié des communes suivies n’est pas du tout sur la bonne trajectoire. Avec respectivement 16,5 ha, 15,7 ha et 14 ha d’espaces naturels, agricoles ou forestiers consommés entre 2021 et 2023, Villefranque, Hasparren et Bidart53 sont les trois premières communes dévoreuses de terres d’Iparralde. Alors que les communes du littoral et du rétro-littoral sont responsables de près de 80 % de la consommation des terres sur les 10 dernières années54, le Plan Local d’Urbanisme infracommunautaire Côte Basque Adour55 ne reprend même pas le plafond du SCoT de diminuer pour ce secteur au moins de 56 % le rythme de bétonisation d’ici 2030. Il est absolument indispensable que les PLU infracommunautaires en cours d’élaboration respectent a minima les plafonds territorialisés fixés par le SCoT.

Aucune commune n’a respecté l’engagement pris à “Sanctuariser les réserves foncières de terres cultivables pour viser une souveraineté alimentaire” : aucune n’a mis en place un dispositif permettant de concrétiser une sanctuarisation, comme les Zone Agricole Protégée (ZAP) ou les Périmètre de Protection des Espaces Agricoles ou Naturels (PAEN). Gageons que les plans d’action des futurs Projet agricole et alimentaire de la CAPB ou le PAT 2025-2030 iront au-delà des vœux pieux et seront enfin plus opérationnels à ce sujet.

53 La commune conteste la fiabilité de cette donnée nationale et avance plutôt une consommation de 6 ha, à partir d’une méthode élaborée lors du dernier PLUi et qui sortira après la publication du présent bilan.

54 SCoT & Pays Basque Seignanx. (2025). Annexes 1.1.2 État initial de l’environnement.

55 qui couvre Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau.

Les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture sont aussi liées au type d’agriculture pratiquée. L’agriculture productiviste, par son usage intensif de pesticides et d’engrais minéraux fortement émetteurs de protoxyde d’azote, par sa pratique du retournement des prairies et par la déforestation importée qu’elle implique, a des impacts désastreux, tant sur le climat, la biodiversité, la qualité de l’eau ou encore la santé. A l’inverse, une agriculture paysanne en polyculture/élevage extensif a un impact climatique beaucoup plus réduit. Cela passe par l’installation de nouveaux paysans, le développement de structures plus petites, moins intenses en intrants, en machines, qui valorisent mieux tous les espaces agricoles et sont plus intenses en travail humain.

Avec 8 830 ha, la part des surfaces bio d’Iparralde est de 7,4 % de la surface agricole utile (10,1 % de la SAU en France)56. 453 fermes, soit 12 %, sont engagées en bio (14,9 % à l’échelon hexagonal)57. Les surfaces bio et en conversion ont augmenté de 1484 ha sur les 5 dernières années, soit une évolution de + 20,2 %. On observe toutefois un arrêt de la progression des surfaces depuis 2022 alors que la dynamique de progression du nombre de fermes semble se maintenir.

56 A noter que les parcours, estives et landes représentent 60 998 ha à l’échelle du Pays Basque d’après le RPG 2022 (les deux tiers sont des pacages collectifs non comptabilisés dans la SAU en général).

57 Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique. (2024). CA du Pays Basque de 2008 à 2024

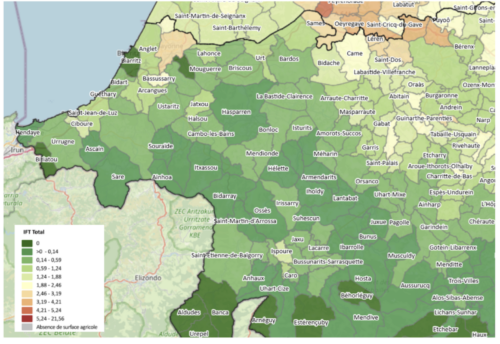

Si le Pays Basque Nord n’est pas le territoire le plus touché par l’usage des pesticides, ceux-ci restent encore bien trop utilisés au regard des enjeux environnementaux et de santé publique. Ainsi, même s’il ne s’agit pas d’une commune avec beaucoup de surface agricole utile, Bayonne est une commune où les cultures semblent plus fréquemment traitées avec des pesticides que la moyenne des autres communes d’Iparralde, en particulier le maïs.

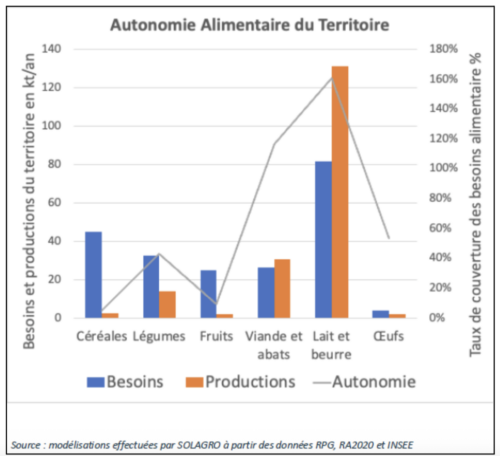

Au regard de la consommation actuelle de la population locale, le Pays Basque Nord est excédentaire en lait, à l’équilibre en viande mais déficitaire en céréales (5 % des besoins de consommation humaine), fruits (10 % de couverture), légumes (40 %) ou œufs (54 %). Les possibilités d’autonomie alimentaire territoriale sont très largement dépendantes de l’évolution du régime alimentaire : consommer mieux et moins de viande permet de doubler la capacité nourricière territoriale ET de diminuer son impact sur le climat. C’est un levier majeur de la sécurité alimentaire de demain.

58 CERESCO.(2025). Rapport de diagnostic préalable, mise en évidence des évolutions tendancielles du système agricoles et alimentaire des territoires concernés, enjeux associés

59 Euskal Herriko Laborantza Ganbara. (2021). Impact foncier de l’alimentation, autonomie alimentaire d’Ipar Euskal Herria en 2050.

60 Notamment du fait du méthane émis par l’élevage (ADEME, 2019)

Une diversification des régimes alimentaires à accélérer

L’empreinte carbone d’un régime alimentaire est conditionnée en 1er lieu par la quantité de produits animaux consommés, avant la provenance des aliments. Pour des raisons sanitaires, écologiques mais aussi de souveraineté alimentaire61, la quantité de protéines animales consommées doit être réduite de -50 % au profit de protéines végétales (légumineuses, céréales complètes, …). Les cantines scolaires sont un levier pertinent pour y contribuer.

Sur les menus de cantine de 43 collectivités observées, Sare est la seule à ne pas respecter ni la part minimale légale d’aliments bio, ni le menu végétarien toutes les semaines. Banca et Urepel sont, à notre connaissance, les seules communes ne proposant jamais de menus végétariens pour les enfants des écoles, mais cela doit être le cas d’autres villages de l’intérieur non suivis. D’après les engagements pris par les communes lors de la semaine Klima 2024, 17 communes sur 78 répondantes concernées déclaraient ne pas mettre en application le menu végétarien hebdomadaire, ni prévoir de le faire. Cette quantité a baissé depuis, dans la mesure où l’un des prestataires de l’intérieur propose un menu végétarien hebdomadaire depuis le 1er janvier 2025, pour au moins deux des communes suivies (Gabat et Saint-Michel). Cela représente tout de même 19 % des communes ne respectant pas cette obligation légale sur le territoire, là où seules 10 % des communes ne la respecteraient pas à l’échelle hexagonale d’après l’enquête 2024 sur la restauration scolaire réalisée par l’AMF62. D’après la même enquête, les communes de moins de 2000 habitant·es sont surreprésentées parmi les collectivités en infraction (12 %), ce que l’on retrouve aussi localement, où 29 % des communes de moins de 2000 habitant·es ne proposent pas de menu végétarien hebdomadaire. Gageons que la CAPB prendra à bras le corps ce besoin manifeste d’accompagnement dans son nouveau PAT 2025-2030.

11 communes proposent un repas avec des produits animaux en entrée et en plat plus d’une fois par semaine (contre 20 en 2023) : Cambo-les-Bains, Espelette, Estérençuby, Gabat, Itxassou, Larressore, Mauléon-Licharre, Musculdy, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Michel, Ustaritz et la CAPB. Parmi elles, la cuisine centrale du Pays de Bidache – qui dépend de l’agglomération – et 3 villes – Cambo, Mouguerre, Ustaritz (contre 11 en 2023) semblent ignorer l’obligation de mettre en œuvre un plan d’action visant à augmenter la part de protéines végétales et diminuer celle des protéines animales. Ce manque d’exemplarité questionne, alors que la Vice-Présidente, Mme Isabelle Pargade, s’était engagée lors d’une table ronde sur les cantines, en janvier 2023 à Bidart, à ce que la CAPB accompagne les communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de plan de diversification des protéines. Par ailleurs, 6 communes apparaissent très loin des 60 % minimum de viandes et poissons de qualité attendus par la loi, d’après les informations figurant sur leurs menus : Bassussarry, Biriatou, Briscous, Mauléon-Licharre, Musculdy et Saint-Jean-de-Luz.

61 Euskal Herriko Laborantza Ganbara. (2021). Impact foncier de l’alimentation, autonomie alimentaire d’Ipar Euskal Herria en 2050.

62 AMF. (2024). Enquête. La restauration scolaire : Des communes volontaires malgré les difficultés persistantes

A l’opposé, 14 communes proposent parfois plus d’un menu végétarien hebdomadaire : Ahetze, Anglet, Arbonne, Ascain, Boucau, Ciboure, Hasparren, Hendaye, Lahonce, Saint-Martin-d’Arrossa, Saint-Pée-sur-Nivelle, Urcuit, Saint-Pierre-d’Irube et Villefranque. 5 communes offrent une option végétarienne quotidiennesur demande : Bayonne, Biarritz, Bidart, Saint-Pierre-d’Irube et Villefranque. La commune d’Urrugne va plus loin et propose 2 menus végétariens par semaine ; Bayonne vise aussi les 2 menus pour 2025. Après la campagne menée en 2022-2023 pour des cantines plus saines et écologiques, le comité Hitza Hitz salue cette diversification en cours des menus. Les communes de Bayonne et Bidart, ainsi que la cuisine centrale du Pays de Bidache (relevantde l’agglomération) proposent également des menus avec une forte part d’aliments bio et locaux.

L’obligation de transparence, via une télédéclaration en ligne pour informer de leur niveau de respect concernant les obligations des lois EGAlim et Climat, reste encore largement ignorée par la plupart des communes. 74 cantines d’écoles publiques du territoire sont inscrites sur la plateforme Ma cantine et seulement 13 ont effectué leur télédéclaration cette année pour l’année 2024 : Briscous, Saint-Pierre-d’Irube, Bidart, Mouguerre, Biarritz, le SIVOS Garazi (Anhaux, Ascarat, Caro, Ispoure, Saint-Jean-Pied-de-Port), la cuisine centrale du Pays de Bidache (CAPB), Urt et Sare. La commune de Saint-Pierre-d’Irube a notamment inscrit l’obligation de télédéclaration par le prestataire et d’information des usagers dans le dernier marché de fourniture de repas renouvelé en 2024.

Le score moyen de métamorphose de cette thématique est de 0,5 sur 4, contre 0,2 en 2021, s’étalant de -0,4 à 2, avec 12 communes ayant franchi le 1er stade.

Dans ses recommandations pour le prochain PNNS, prévu pour la période 2025-2030, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) identifie la restauration collective comme un levier stratégique pour accompagner les changements de pratiques alimentaires qu’appellent les enjeux sanitaires et écologiques. Pour cela, le HCSP recommande également de renforcer la formation initiale et continue des professionnels sur les liens entre alimentation, santé et durabilité ; ainsi que la mise en œuvre au niveau local d’une démocratie alimentaire participative qui implique les citoyen·nes dans les choix collectifs.

63 Selon la loi EGAlim, depuis octobre 2018, les structures servant plus de 200 couverts par jour en moyenne, doivent mettre en place un plan pluriannuel de diversification des protéines.

64 Bizi! (2023). Plus de 5000 enfants du Pays Basque ont désormais un repas végétarien chaque semaine à la cantine !

65 Haut Conseil de la santé publique. (2025). Recommandations pour l’élaboration du 5e programme national nutrition santé

Enfin, le Haut Conseil préconise aussi de “Réglementer le marketing et interdire les communications commerciales […] associées aux aliments de faible qualité nutritionnelle (classés D et E selon le Nutri-score)” et d‘Interdire l’utilisation de tous supports publicitaires à destination des moins de 16 ans pour des aliments classés D ou E selon le Nutri-score”. Alors que les panneaux publicitaires sur la côte incitent régulièrement à consommer de la malbouffe et des produits ultra transformés, la CAPB élabore actuellement son Règlement local de publicité intercommunal (RLPi), qui va définir les zones et types de publicités extérieures autorisées dans l’ensemble des 158 communes du territoire. Le collectif Stop pub Pays Basque Adour – dont Bizi! fait partie – veillera à défendre une version réellement protectrice de ce règlement et rappeler les élu·es à une cohérence des différentes politiques publiques.

Les mesures du Pacte 2026 pour le climat et les habitant·es du Pays Basque

SE NOURRIR

- Protéger les terres nourricières pour une agriculture paysanne, bio, locale et diversifiée.

- Garantir une alimentation saine, locale et accessible dans les cantines scolaires.

- Assurer à chaque habitant·e l’accès à une eau potable en quantité suffisante et de bonne qualité